ANAL MEDICINE -01

肛門内科とは

肛門内科では、腫れや出血、排便異常など、お尻周辺や肛門で発生する疾患・症状の診療を行います。よくある病気としては、切れ痔(裂肛)・いぼ痔(外痔核・内痔核)・痔ろう(痔瘻)などが挙げられます。

お尻の症状でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

当院では、排膿・切開・手術などの外科的処置、肛門鏡・直腸診などの診察は実施しておらず、現在の病状を詳細に確認するために「大腸カメラ検査」をご案内しております。直腸病変や内痔核については、肛門の外側からの診察では正しい診断を行えず、大腸カメラ検査による生検検査(組織の一部を採取し病理検査に回す)や反転観察(肛門を大腸の内側から確認する)が求められます。

確定診断の後に治療の方針が定まりますが、必要があれば提携先の高度医療機関にお繋ぎします。

安心して受診頂けるよう、プライバシー保護に細心の注意を払い、不快感や痛みをなるべく与えない診療を実施しています。

受付で、受診科や症状について確認したり、お話したりすることはありませんので、ご安心ください。

ANAL MEDICINE -02

肛門のよくある症状

出っ張り

いぼ状の出っ張りが肛門やその周りに発生した場合、内痔核、外痔核、直腸脱(粘膜脱症候群;MPS)、肛門ポリープ、大腸ポリープ、大腸がんなどの恐れがあります。がん化リスクがあるポリープが見つかった場合は、内視鏡で取り除くことで将来の大腸がんを防ぐことに繋がります。

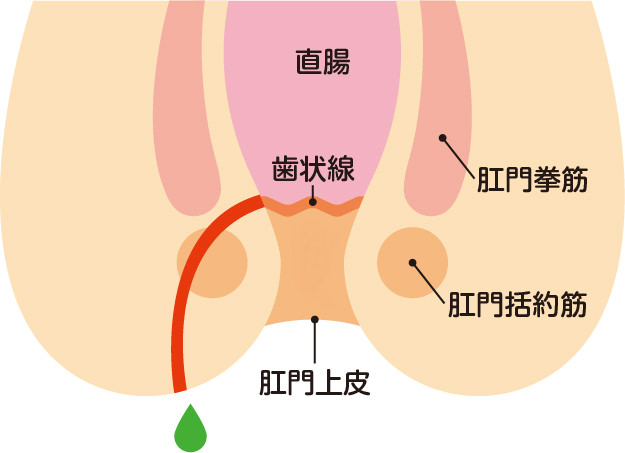

出血

切れ痔のほとんどはペーパーに血が付く程度ですが、内痔核(いぼ痔)では大量出血が起こる場合もあります。また、黒いタール便や粘血便が出ることもあります。肛門からの出血や血便が出る場合、痔の他にもクローン病や潰瘍性大腸炎、大腸ポリープ、大腸がんなどの大腸疾患の恐れもあるため、なるべく早めにご相談ください。

痛み

排便時に強い痛みが起こる、重いものを持ち上げるなど力が入ると痛みが生じる、じっとしている時にズキズキと痛むなどの症状から、原因疾患を大まかに特定することが可能です。代表的な疾患としては、いぼ痔の血栓性外痔核や嵌頓痔核、切れ痔、肛門周囲膿瘍などが挙げられます。

かゆみ・異物感・違和感

肛門周囲皮膚炎が原因となることがほとんどです。清潔にすることは大切ですが、過度に洗ったり拭いたりすることで炎症が発生しやすくなるため、お気を付けください。また、白癬菌やカンジダ菌などのカビ(真菌)の感染が原因でかゆみが生じる場合もあります。抗真菌薬を使った治療を要するため、かゆみが激しい場合は当院を受診してください。

ANAL MEDICINE -03

肛門のよくある疾患

いぼ痔

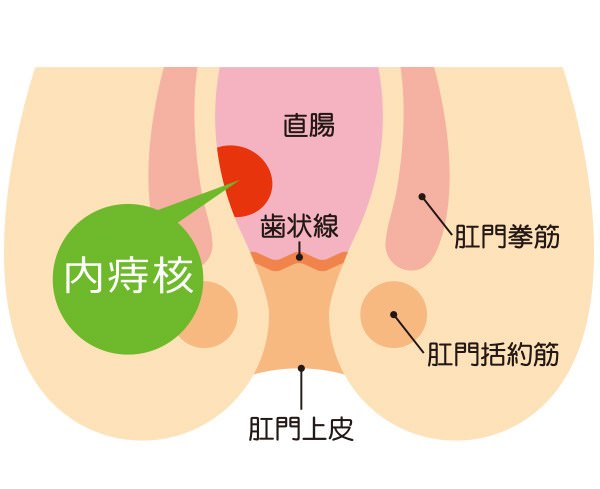

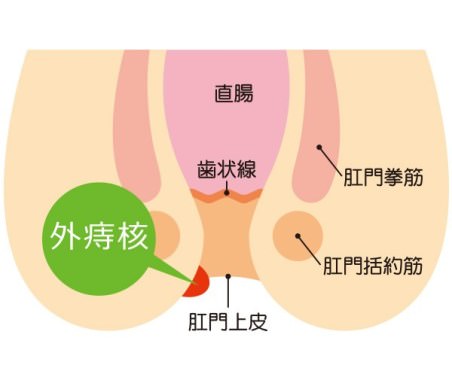

排便時に強くいきむことで血管がうっ血し、肛門にいぼ状のふくらみが発生する病気です。内側の粘膜に生じたものは内痔核、外側の皮膚に生じたものは外痔核となり、治療法や症状に違いがあります。

内痔核

肛門の内側の粘膜にふくらみが発生します。痛みが生じることは稀なため、排便時の出血や脱出から自覚することがほとんどです。大量出血が起こることもよくあります。飛び出した痔核は最初のうちは自然に戻りますが、徐々に指で押さないと戻らなくなり、最後は押し込んでも戻らなくなります。飛び出した痔核が下着などに接触して損傷したり、痔核に血栓が生じたりすることで痛みを感じます。

痔核が自然に戻る状態であれば坐薬や軟膏、生活習慣の見直しなどの保存療法で治療が可能ですが、それ以上悪化すると手術なども考慮しなければなりません。

外痔核

肛門外側の皮膚にふくらみが発生します。皮膚には知覚神経が通っているため、激しい痛みが生じやすいですが、出血が起こることは稀です。血栓性外痔核では、特に強い痛みが生じます。

外痔核の多くは保存療法で治療できますので、ふくらみを見つけたらなるべく早めに受診してください。

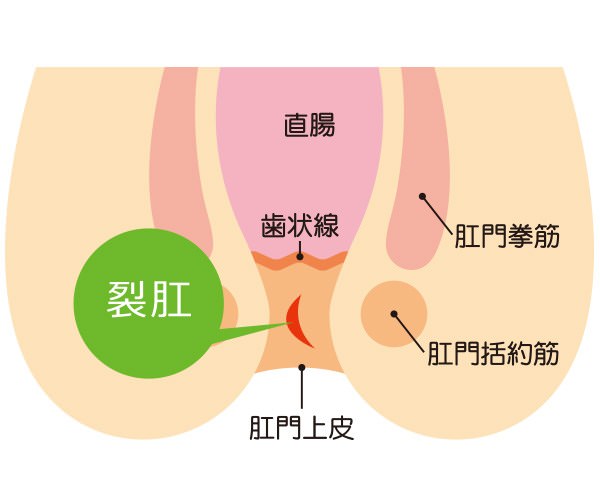

切れ痔

肛門の皮膚が切れた状態で、硬くて太い便が通過する際に起こることが多いです。激しい勢いの下痢によって損傷することもあります。皮膚が損傷すると排便時に激しい痛みが生じますが、出血はペーパーに付く程度でそこまで多くないケースが大半です。

発症してすぐの切れ痔は、坐薬・軟膏、便を柔らかくするお薬などを使うことで、そこまで時間をかけずに治療することが可能です。なお、便秘が頻発すると重症化・再発が起こりやすいため、便秘の治療も大切です。重症化して傷が瘢痕化すると肛門が狭窄し、さらに損傷しやすくなります。その場合は手術を行います。

痔ろう

肛門の内側から周辺の組織を経由して肛門の周りの皮膚まで、トンネル状の穴ができます。肛門の内側は直腸粘膜、外側は皮膚、その繋ぎ目に歯状線が存在します。歯状線にある小さな窪みに便が侵入し、細菌感染が起こることで肛門周囲膿瘍に繋がります。肛門周囲膿瘍が原因で蓄積した膿が、肛門周囲の組織の中から外に出るために肛門周辺の皮膚まで繋がるトンネル状の穴ができる状態を、痔ろうと呼びます。

このトンネルを治すためには、手術が不可欠です。肛門周囲膿瘍では膿が蓄積するため、発熱や痛みなどの症状が起こりますが、痔ろうに進行して膿が排出されると、症状は解消します。なお、痔ろうを放っておくと肛門周囲膿瘍が頻発し、トンネルが複雑に拡大することで、痔ろうからがんに進行する恐れもあります。また、クローン病などの大腸疾患の症状として痔ろうが起こる場合もあります。

当院では、手術が必要と医師が判断した場合、提携先の高度医療機関にお繋ぎします。

ANAL MEDICINE -04

診療の流れ

肛門科を受診する際、具体的な診療内容が分からず不安を感じる方も多いのではないでしょうか。そのような不安を解消し、安心してお越し頂くために、基本的な肛門科診療の流れをご説明いたします。

ご予約(時間帯予約制)

予約がなくても大丈夫ですが、予約があれば円滑に受付・診療を行えますので、できるだけ予約をお願いします。また、分からないことや気になることがあれば、遠慮なくご連絡ください。

受付

受付で健康保険証や紹介状、お薬手帳などをご提示ください。

その後、お渡しした問診票の記入をお願いいたします。

診察室での問診

問診票の内容に基づき、医師や看護師が症状や排便の状態・回数、既往歴、生活習慣、内服中のお薬などを確認します。

※必要があれば視診を行うこともありますが、基本的に肛門鏡や直腸診などの診察や外科的な処置は実施しておりません。

診断と説明

診察・検査の結果、対応できる治療法についてご案内し、治療方針を決定します。