PANCREAS -01

膵臓がん

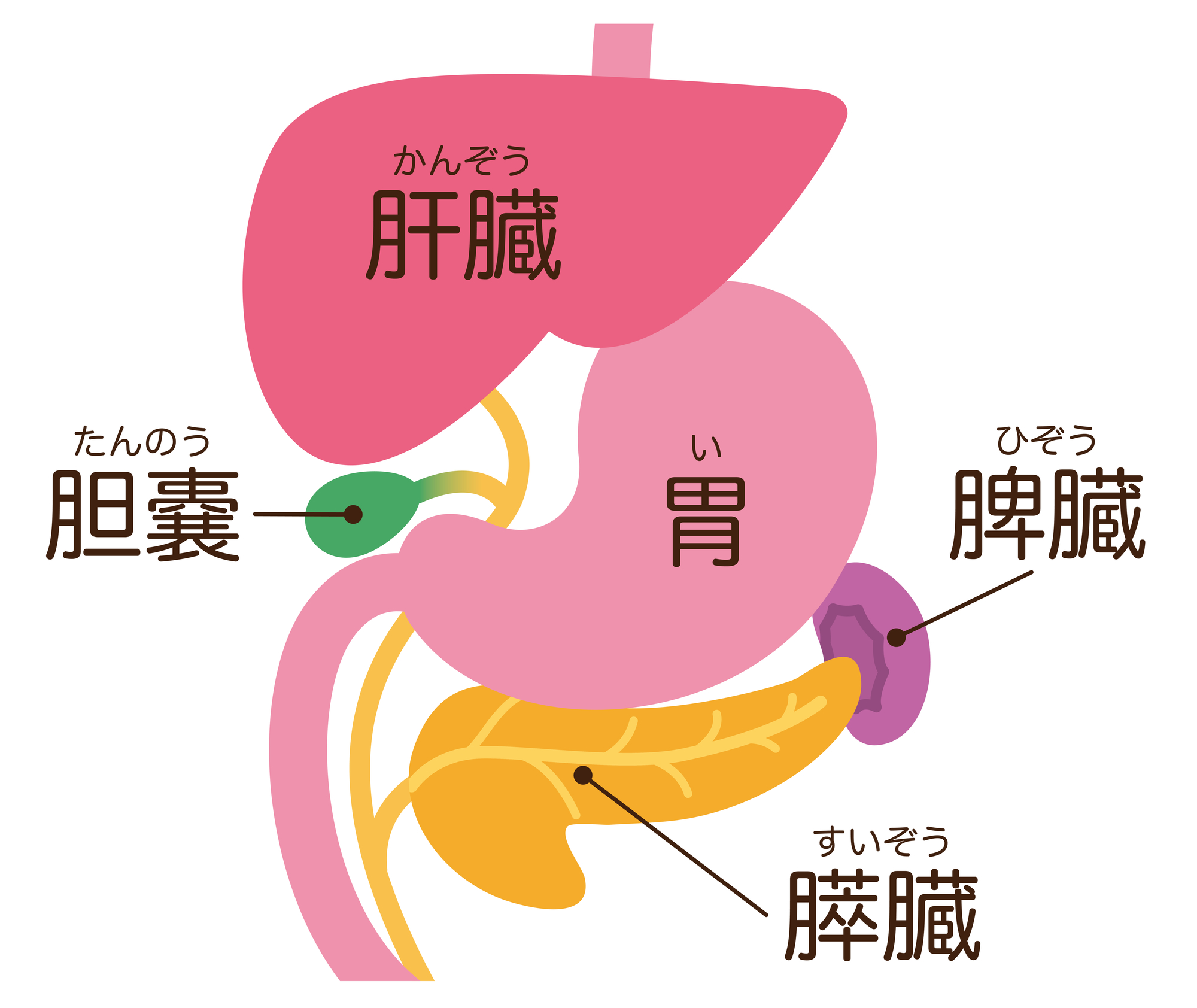

膵臓について

膵臓には2つの大切な働きがあります。1つ目は、食べ物を消化する消化酵素(膵酵素)を生成する役割であり、2つ目は、血糖値を下げるインスリンというホルモンや血糖値を上げるグルカゴンというホルモンを生成する役割です。 すい液は、すい管を通って十二指腸に届き、ホルモンは血中に流れ込みます。

膵臓がんについて

膵臓がんは膵臓に生じる悪性腫瘍のことですが、基本的には膵管がんのことを指します。

膵管がんは膵管上皮から生じ、膵臓に生じる腫瘍性病変の8~9割が該当します。

がんによる死因の全国統計によると、肺がん、大腸がん、の次に多く、第3位となっています。

日本では昨今、膵臓がんの患者様が増え続けており、毎年3万人以上の方が膵臓がんによって死亡しています。膵臓がんの死亡者数は、直近30年で8倍以上に増えています。60代の方が発症しやすく、どちらかと言うと男性の方が発症しやすいとされています。膵臓がんの家族歴、喫煙、慢性膵炎、糖尿病などによる影響があると言われています。

膵臓がんの原因

膵臓がんの明確な原因は不明です。なお、様々な統計データによると、下記が膵臓がんの発症に影響するリスク要因だと言われています。

- お酒の飲み過ぎ

- 喫煙

- 疾患(糖尿病、肥満、慢性すい炎など)

- 膵臓がんの家族歴

上記のリスク要因の中で、喫煙は、多くの研究で膵臓がんの発症に影響すると報告されています。

とある研究によると、喫煙経験がある日本人が膵臓がんを発症するリスクは、そうでない方よりも1.68倍高いと判明しています。

喫煙以外の要因は、様々な研究結果が報告されており、リスク要因であるかどうかはまだ確定していません。

なお、例えば肥満に関しては、日本人を対象とした大規模な疫学研究によると、男性の場合、BMI30以上の肥満の方は、そうでない方よりも膵臓がんの発症リスクが3.5倍高くなると判明しています。

また、膵臓がんと糖尿病についての研究では、糖尿病の既往歴がある方は、そうでない方よりも膵臓がんの発症リスクが2倍程度上昇すると報告されています。

もちろん、こうした要因があると絶対に膵臓がんを発症するとは限りません。

しかし、危険因子となる可能性はあるため、日常生活において、禁煙する、飲酒を程々にする、ダイエットするなどを心がけましょう。

PANCREAS -02

膵臓がんの症状

膵臓がんの症状は部位によっても違いがありますが、発症初期は自覚症状が乏しいため、早期発見が困難だとされています。悪化してから、腹痛、黄疸、体重減少などによって自覚することが多いです。したがって、膵臓がんの診断を受けた時点で、既に悪化していることが少なくありません。また、背中の痛みが生じると膵臓がんではないかと不安になる方もいらっしゃいますが、間違いなく膵臓がんとは断言できません。なお、糖尿病の方で、血糖値をきちんと管理できず、急激に悪化した場合などは、膵臓がんが起こっている恐れがあるため、注意が必要です。

腹痛

膵臓がんはすい管から生じるため、膵臓内部の主すい管というすい液が溜まる管が閉塞する場合があります。主すい管が閉塞すると、生成されたすい液が溜まってしまい、内部の圧力が上がってすい管が広がります。このようにすい管が広がることは膵臓がんの特徴的な兆候の1つです。また、すい管内部の圧力が上がり、膵臓で炎症が発生します。これは随伴性すい炎という状態で、発熱や腹痛が起こる場合があります。

黄疸

肝臓で生成された消化液である胆汁は、総胆管という管を経由して十二指腸へと流れます。この総胆管は、膵臓の頭部を貫通するように通っています。膵臓がんが大きくなると、この総胆管を圧迫することがあります。圧迫が強くなると胆汁の流れが滞り、全身が黄色くなる黄疸という症状が現れます。黄疸は初期には尿の色が濃くなったり、白目が黄色っぽくなったりしますが。悪化すると皮膚全体が黄色くなり、かゆみなどの症状も出てきます。すい頭部に発生した膵臓がんは、たとえ小さくても総胆管を圧迫して黄疸を引き起こすことがあるため、早期発見できる場合があります。白目や尿の色が黄色くなるなどの症状に気づいたら、専門病院で精密検査を受けましょう。

体重減少

膵臓は胃・十二指腸・大腸などの臓器と隣り合っています。膵臓に腫瘍が発生すると、これらの臓器が圧迫され、食事が困難になることがあります。その結果、体重減少の症状が起こる場合があります。また、膵臓は食べ物の消化吸収を助けるすい液という消化液を分泌します。膵臓がんによってすい液の流れが停滞すると、消化吸収能力が低下し、栄養を十分に体内に吸収できなくなり、体重減少に繋がる場合があります。

糖尿病

糖尿病の患者様が急に血糖値のコントロールが難しくなった際、あるいは、これまで糖尿病ではなかった方が新たに糖尿病と診断された際、精密検査を受けると膵臓がんが見つかる場合があります。膵臓は、血糖値を下げるインスリンというホルモンを分泌する役割を担っています。膵臓がんによってこの機能が低下すると、インスリンの分泌量が減少し、糖尿病の発症・進行に繋がる場合があります。

PANCREAS -03

膵臓がんの検査

膵臓がんの早期発見に有用な検査は超音波内視鏡検査と腹部MRI(MRCP)

膵臓の検査を定期的に受ける必要がある方

- 膵臓に嚢胞(IPMNなど)を指摘されたことがある方

- 家族に膵臓がんの方がいる

- 慢性膵炎の方

- 膵臓に画像異常をしてきされたことがある方

膵臓がんの危険因子(膵癌診療ガイドライン2022)

PANCREAS -04

膵臓がんの治療

膵臓がんの治療方法は、がんの進行度合い、そして患者様ご自身の健康状態や体力によって適切なものを選択します。手術は最も高い効果が見込める治療法ですが、がんが手術で切除できる範囲以上に広がっている場合は、手術よりも放射線治療や抗がん剤治療を優先する場合もあります。実際、病院を受診した時点で手術が可能な状態にある患者様は、全体の20~30%とされています。つまり、70~80%の患者様は、手術が難しいほどがんが悪化しているため、抗がん剤治療(場合によっては放射線治療も併用)から行います。一定進んだ膵臓がんに対しては、手術前に抗がん剤治療(場合によっては放射線治療も併用)を実施することで、治療成績が向上する可能性があります。いずれにせよ検査により早期発見を行い手術による治療を受けることが重要となります。