HEMORRHOIDS -01

痔について

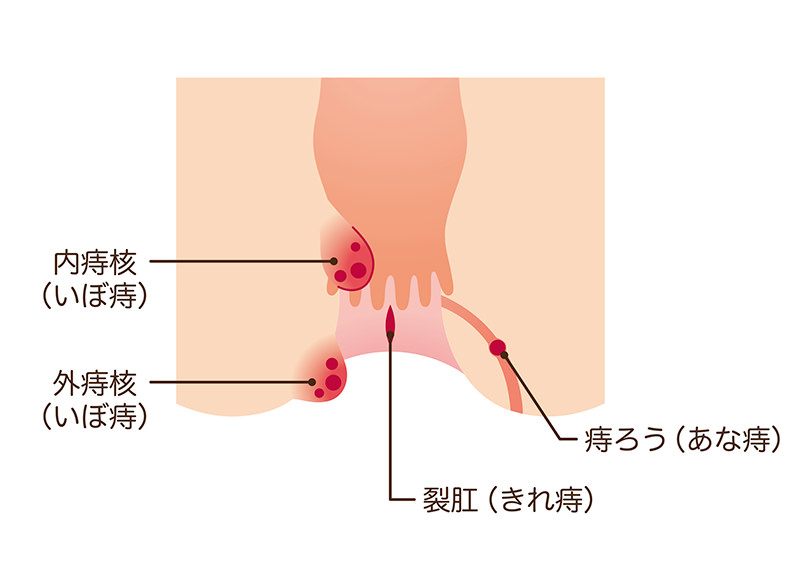

痔は、いぼ痔(痔核)、切れ痔(裂肛)、痔ろう(穴痔)の3つに大別されます。下痢や便秘などの便通異常によって起こることが多く、精神的ストレスや食生活の乱れ、デスクワークなどによって肛門の周りの血流が低下することも、発症に大きな影響を与えます。痔の治療では、便通異常を解消することで再発防止を図ることも大切です。羞恥心から痔で受診できないという方もいらっしゃいますが、実は日本人の3人に1人が痔を発症していると言われるくらいありふれた疾患であり、無症状の方も含めると成人の50%程度は何かしらの痔を患っていると言われています。なお、痔ろうは男性が発症しやすく、切れ痔は女性が発症しやすいという特徴がありますが、男女問わず発症のリスクがあります。

HEMORRHOIDS -02

いぼ痔(痔核)

いぼ状の膨らみが生じる痔です。この膨らみは肛門の一部が腫れたものであり、痔核と言います。肛門内部に生じる内痔核と外部に生じる外痔核に分けられます。排便時にいきみ過ぎることなどによって、肛門の周りの血流が低下することで生じることが多いです。

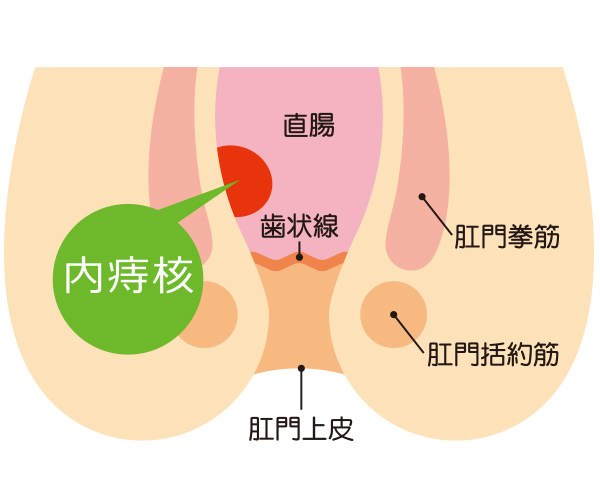

内痔核

肛門内部の直腸の粘膜に発生する痔核です。直腸粘膜には知覚神経が通っていないため、痔核が発生しても痛みは生じません。そのため、排便時に内痔核に便が接触することで生じる出血から内痔核を自覚することが大半です。便器が真っ赤に染まるくらい多量の出血が生じることがあります。

悪化すると、排便時に肛門の外に痔核が飛び出します。脱出の有無や状態に応じて、内痔核の重症度が異なります。

| Ⅰ度 | 排便時にも痔核が飛び出さない |

|---|---|

| Ⅱ度 | 排便時に痔核が飛び出し、排便後は自然に内側に戻る |

| Ⅲ度 | 排便時に痔核が飛び出し、排便後は自然に内側に戻らないが、指で押し込むと戻せる |

| Ⅳ度 | 排便時に痔核が飛び出し、排便後に指で押し込んでも戻せない |

Ⅰ度もしくはⅡ度の場合、生活習慣や排便方法の見直し指導、薬物療法などの保存療法で治療できます。

Ⅲ度以降では手術を要することがほとんどです。

Ⅳ度では飛び出した痔核に血栓が生じて大きく腫れると、内痔核では発生しないような強い痛みが起こる嵌頓(かんとん)痔核になることがあります。

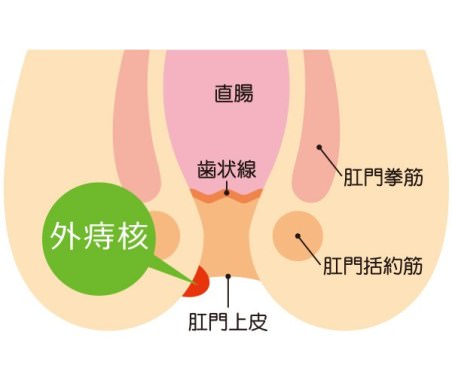

外痔核

肛門の外部の皮膚部分に発生した痔核で、皮膚には知覚神経が通っているため、激しい痛みが起こりやすいです。なお、出血が生じることは稀です。治療では、薬物療法などの保存療法が有効となるため、手術を実施することは少ないです。

外痔核に血栓ができると、特に激しい痛みが起こる血栓性外痔核が生じる場合がありますが、これは重い物を持ち上げるなどが原因となります。

HEMORRHOIDS -03

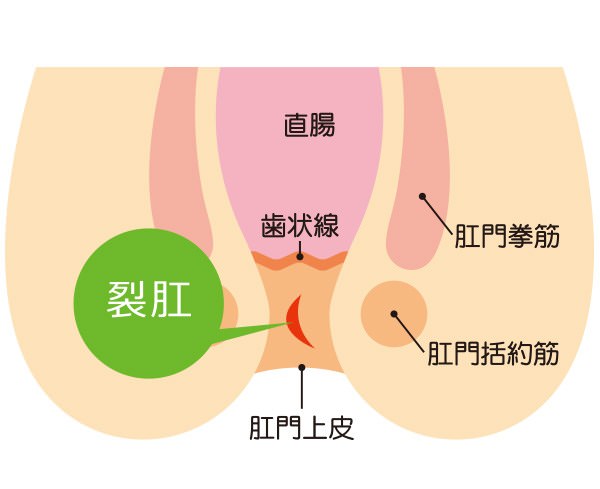

切れ痔(裂肛)

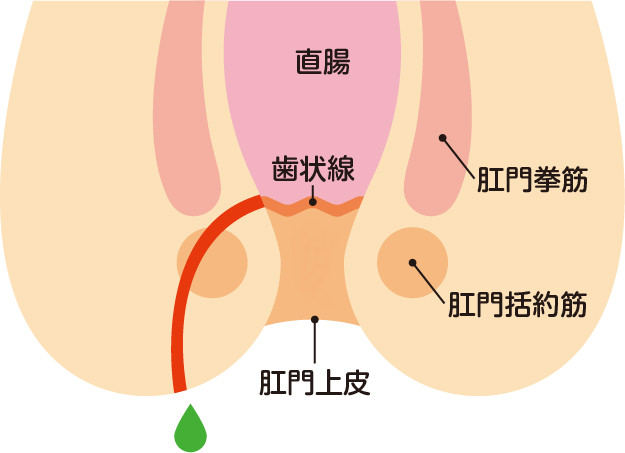

肛門の出口付近の皮膚が裂けた状態で、下痢や便秘による硬い便など、肛門に大きな負担がかかることで生じます。出血はペーパーに付着する程度の量でありそこまで多くありませんが、排便時に便が傷に触れることで、強い痛みが生じます。

切れ痔が起こると、排便時の激しい痛みが生じないように、意識せずに便意を我慢することで、便秘が重症化して硬い便となり、治癒に時間がかかり長期化することがほとんどです。長期化すると、組織が深くえぐれて潰瘍化し、肛門が狭窄することで便が通る際の負担がより大きくなるという負の連鎖に繋がります。

切れ痔は重症化していなければ手術は不要であり、多くは排便習慣や食生活の見直し、薬物療法で治療が可能です。

HEMORRHOIDS -04

痔ろう(穴痔)

直腸から肛門の外側の皮膚に至るトンネル状の管が発生する病気で、肛門周囲膿瘍が悪化することで起こります。肛門周囲膿瘍は、肛門と直腸の繋ぎ目にある小さな窪みに便が侵入し、周辺で生じた細菌感染によって起こります。軽度の炎症ではかゆみが起こり、化膿すると膿の袋ができて痛みや腫れなどの症状が起こります。時には38度以上の発熱が起こる場合もあります。膿が外に出ようと伸びていき、最後は肛門の外側の皮膚を貫通します。この膿が外に出る管がトンネル状に皮膚を突き破った状態を痔ろうと呼びます。痔ろうが起こると膿が外に出るため、腫れや痛みは落ち着きますが、肛門の内側と外側が管で繋がっているため、感染が再発して管が複雑化し、肛門機能が低下する恐れがあります。

痔ろうは薬物療法などの保存療法では治療が困難で、完治のためには手術が必要です。膿の管が生じる場所や方向などによって適切な手術法は異なるため、痔ろうは複数の種類に分けられており、正しく診断しづらい疾患だと言われています。

HEMORRHOIDS -05

痔の発症を防ぐには

痔は下記の点に気を付けることで発症と再発を防げる病気です

肛門を清潔にする

細菌の増殖を防止するため、肛門を清潔にしましょう。排便後はなるべくシャワートイレなどで汚れを洗浄しましょう。膀胱炎が起こりやすいなどの理由でシャワートイレを使用できない場合は、赤ちゃん用のお尻拭きなどで汚れを取りましょう。毎日入浴することも清潔にする上で大切ですが、ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで血流が向上し、痔の発症を防ぐことも期待できます。

足腰の冷えを防ぐ

足腰が冷えると肛門の血流が低下し、痔を発症しやすくなります。女性は身体が冷えやすいため、特に注意が必要です。

長時間同じ姿勢を続けることは控える

運転やデスクワークなどで長時間同じ姿勢でいると、肛門の周りの血流が低下します。ストレッチなどによって便秘改善が期待できるため、適宜休憩を取って身体を動かしましょう。

食物繊維を十分に摂取する

便秘によって痔が重症化します。食物繊維を十分に摂取して、便秘を防ぎましょう。なお、便秘の種類によっては食物繊維の摂取方法に気を付けなければならないこともあるため、医師の指示に従って摂取しましょう。

下痢を防ぐ

便秘のほか、下痢によっても痔が起こります。お腹の冷えや暴飲暴食などに注意して下痢を防ぎましょう。それでも下痢が長引く場合、あるいは他の便通異常が起こっている場合は、当院までご相談ください。

飲酒・喫煙を避ける

肛門の血流低下を防ぐため、飲酒・喫煙はなるべく避けましょう。また、お酒の飲み過ぎによって下痢になる場合もあるため、注意が必要です。

香辛料などの刺激物の摂取を避ける

香辛料などの刺激物は摂り過ぎないように注意しましょう。

排便の際にいきみ過ぎないよう注意する

排便の際にいきみ過ぎると血流が低下して痔の発症に繋がります。また、いきみ過ぎることで出血のリスクもあるため、注意が必要です。さらに、長時間いきむと肛門に大きな負荷がかかりますので、便意を催したらすぐにトイレに行き、いきみ過ぎたり、長時間いきんだりすることは控えましょう。

肛門やお尻に違和感がある場合、当院までご相談ください

なるべく早めに専門医に相談することで、保存療法で時間をかけずに治療可能なことが多いです。また、痔の重症度に関わらず専門医に相談することで、より負担が少なく効果的な治療を受けられます。肛門やお尻に違和感がある方は、遠慮なくご相談ください。